(2018)

Há muitos anos, uma tia ardilosamente me contou, em tom de segredo familiar devastador, que minha mãe, quando grávida de mim, havia contemplado a possibilidade de fazer um aborto. A ideia de interromper a gestação, depois eu descobri, circulou por muitas mentes envolvidas no evento, mas sua autoria não foi reclamada por ninguém. O inconfessável, o ato monstruoso! Havia, no entanto, um outro lado dessa história que a ninguém, nem mesmo a minha mãe, ocorreu ponderar: quando descobriu a gestação que culminaria em meu nascimento, ela tinha apenas 16 anos.

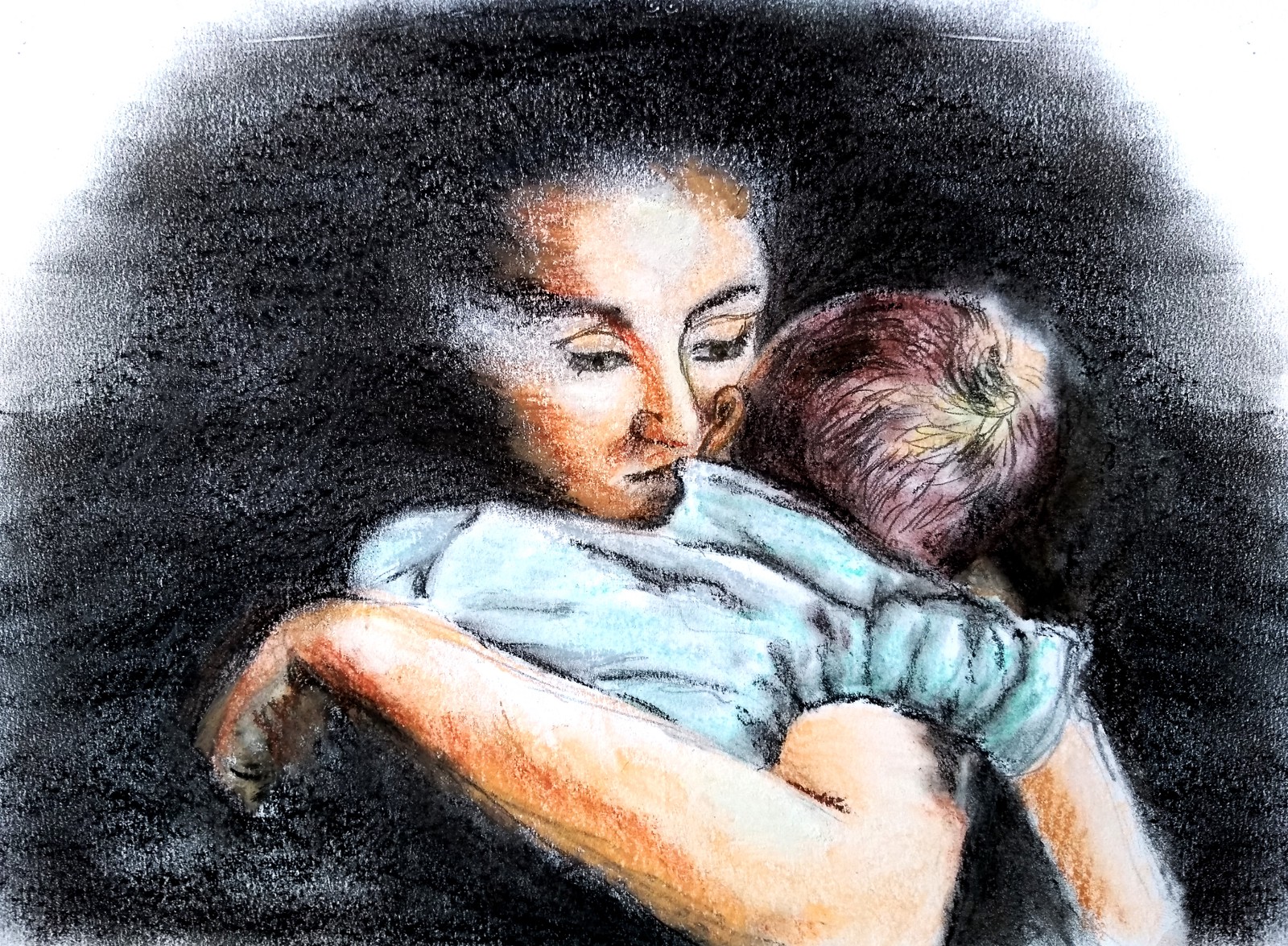

Me custou muito tempo para compreender o peso desse detalhe na história de nossas vidas. Agora, com quase o dobro da idade que ela tinha ao engravidar, me salta aos olhos em minhas fotos de bebê uma menina que teve sua meninice tornada invisível. Eu a vejo, enfim: a criança que acabou de crescer sozinha e escondida atrás do nome “mãe”. Que minha existência tenha se dado e mesmo que eu aprecie a circunstância de existir — com todas suas deliciosas regalias e seus dissabores — não pode conflitar com a premissa ética de que a suspensão de um processo fisiológico, ali, seria a menos aberrante das possibilidades. O que ainda não é não pode prevalecer sobre o que é, concretamente. Minha mãe, menina, merecia mais que isso.

Durante o mês de maio, a exaltação da maternidade vaza por todos os poros de significado da nossa cultura. Na TV, uma mulher revela uma gravidez a sua mãe, que chora enquanto cozinha, para vender glutamato monossódico. No outdoor, uma jovem executiva atesta que o exercício do inescapável destino da mulher não é incompatível com as agonias de uma jornada de 14 horas de trabalho, desde que você tenha o auxílio do aplicativo certo, no dispositivo certo — dispositivo, muitas vezes, materializado na figura de uma outra mulher com menor provimento de recursos. No rádio, um psicólogo convidado comenta a importância do cuidado materno para o desenvolvimento infantil e um comercial de cosméticos surge em seguida para lembrar que ser mãe não livra a mulher da função de enfeitar o mundo. Em toda novela, todo filme, há sempre uma mãe pronta para se imolar em louvor a seus filhos.

Lágrimas, abraços e uma melodia comovente ao fundo: não precisa de muito mais que isso para vender a ideia de que a vida de uma mulher só se dignifica quando devotada ao cuidado da posteridade. Os contos de fadas servem a essa outra grande narrativa, que transita pelas certezas da biologia e pelas imprecisões do fantástico. Ainda muito meninas, somos adestradas e talhadas para o exercício do ofício sagrado. Mulher, mesmo, é um estado provisório da matéria sendo preparada para se transfigurar em mãe. A mulher decidida a empregar sua capacidade criativa na gênese de outras novidades comete um grave delito de desobediência contra sua natureza. Um ventre que se recusa a germinar, no mundo dos homens, é desperdiçado. No mundo dos homens, mulher, assim como boa parte dos outros bichos domesticados, só tem valor na medida da serventia de suas partes.

Mas as misérias concretas das mães não cabem no sagrado ou na propaganda de perfume. A fome de quem espera que todos se sirvam e se alimenta das sobras; a exaustão de quem nunca mais dormiu; o medo de quem tem que priorizar a sobrevivência de um outro que é muito frágil; o luto de quem precisa aniquilar a própria identidade para gestar uma nova; a imensurável solidão do mergulho em tantos pormenores. São muitas as faltas que tecem a experiência tangível da maternidade. Claro: identificar os furos nesse roteiro não significa negar existam alegrias, amores e grandes propósitos no exercício do cuidado com o mundo que virá. Trata-se, antes, de promover a desatinada ideia de que não há protagonista destinado a esse papel: o compromisso de zelar pelo futuro não foi firmado por nossos cromossomos. E a mãe efetiva, com suas cicatrizes dolorosas, com seus cansaços e suas tristezas, é uma imagem profana e perigosa. A mãe que deixa transparecer o humano espremido sob o peso do divino ofende mortalmente a sensibilidade dos homens, que preferem ser resguardados da revelação de que mulher alguma, nem mesmo suas santas mães, apreciam o encargo de servi-los.

Talvez tenha sido, justamente, a consciência de todo o universo colocado em suspensão pelo evento da minha existência que me levou a considerar com atenção os rios que correm nas profundezas das mulheres. Toda vida de mulher guarda um segredo público inconfessável, com potencial para devastar famílias: o caráter de humano que insiste em aparecer até mesmo nas mais convencidas de sua própria miudeza. O abominável e eficiente processo de pegar o bicho gente e ir desbastando sua humanidade aos poucos, para assim criar a menina, depois a mulher, depois a mãe, depois a velha — isso para as que têm sorte de não esbarrar na violência masculina no meio do caminho — não dá conta de gastar tudo, sempre sobra um restinho de gente ali. É esse fragmento de humanidade que uma mulher reconhece na outra quando resolve dispensar suas máscaras. E é esse tantinho inarredável de gente que move as estruturas do mundo. Foi mãe, minha mãe, que mesmo menina me equipou com a competência para enxergar esse segredo e que me inspira todos os dias a olhá-lo nos olhos e a chamá-lo pelos seus muitos nomes.